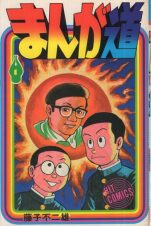

まんが道 Manga Road

このマンガのレビュー

漫画の歴史を変えた名著といわれる作品がある。

その代表が「映画的表現」で後進の漫画家に多大な影響を与えバイブル視された手塚治虫作画(原作酒井七馬)の「新寳島」で、もう一作は石ノ森章太郎の「マンガ家入門」だろう。(これは漫画ではなく入門書なのだが、後進に与えた影響やバイブル視された点を考えれば「新寳島」と並ぶ名著といっても差し支えはないと思う。)

さて「漫画史上三大名著」として語るなら、あと一作はどの作品がふさわしいか?

私は藤子不二雄Aの自伝的作品「まんが道」を推したい。

「まんが道」は1970年に週刊少年チャンピオンで「マンガ道」のタイトルで2Pの作品としてスタートし、その後1977年から1982年まで週刊少年キングに長編作品として連載され、1986年に全集「藤子不二雄ランド」の巻末連載をへて、最終的に「愛…しりそめし頃に…」とタイトルを変え1995年から2013年までビッグコミックオリジナル増刊号で連載され、藤子Aのライフワークとして実に43年もの長期にわたるシリーズとなった。

漫画に人生をかけた満賀道雄と才野茂のコンビが小学生時代に運命的に出会い、その後新進漫画家として故郷の富山から上京して二畳の下宿を経て、伝説の「漫画家の梁山泊」といわれたアパート「トキワ荘」に住み「まんが道」に邁進するという大河青春物語は、ストーリーの面白さもさることながら、漫画史に残る大作家「藤子不二雄」2人の「自伝」としても読める事ができるので漫画家志望者に多大な影響を与えた。

ただ藤子A本人が「実話7割、フィクション3割」といってるように、あくまでも「自伝的」であって、ノンフィクションの「自伝」ではない。

研究者はその事を注意したほうがいいが、一読者としては気にせず青春群像を楽しむのが良いだろう。

漫画家志望者に限らず、何かに打ち込んでいるものがある人にとって心打たれる名作である。

※正確には藤子不二雄Aの「A」は◯囲みのA 手塚治虫の「塚」は旧字体 石ノ森章太郎の「ノ」は小文字

『まんが道』は藤子不二雄A(安孫子素雄)による作品で、彼が少年時代から漫画家として成長していく過程を描いていたものだ。続編的な作品『愛…しりそめし頃に…』と合わせて、当時に生きる少年・青年たちの青春を抒情的に描いている。

この傑作をあえてぼくの専門分野に引きつけてレビューすれば、『まんが道』は、「オートエスノグラフィ」だということだ。エスノグラフィ(民族誌)とは,もともと研究者が他者の世界のリアリティを解釈する表現方法を指す。そのなかでオートエスノグラフィは、その方法を自分自身(auto)にも適用、つまり、個人的な体験や実践を題材にそれを解釈して描く方法である。通常の研究では除外される感情や主観性を省察していくのが特徴で、アウトプットも論文に限らず、エッセイ調、詩、俳句、歌、写真、ダンス、パフォーマンスなど様々なスタイルをとる。

もちろん『まんが道』は、オートエスノグラフィを(少なくともその概念に託して)意図して描かれたものではない。自伝的性格の強いマンガといえども、実話7割、フィクション3割と著者本人が述べるように、あくまでそれは創作である。だがしかし、『まんが道』で描かれる満賀満雄の内面の省察的な描写は、当時の時代背景とあいまってマンガ家なる「職業」がどういう価値観と衝突し、そしてその中で一人の地方出身の少年がそうなっていったのかを魅力的に表現している。多くのオートエスノグラフィが、なんらかのマイノリティ性を背負ったテーマを扱っていることを考えれば、『まんが道』をオートエスノグラフィとみなすのはあながち間違いではないはずだ。そしてこれから、マンガというスタイルをとった、ある種の日本的なスタイルのオートエスノグラフィが登場してくるかもしれない。そのとき『まんが道』は、その系譜に確実に位置づけられることだろう。

二人で一人のマンガ家“藤子不二雄”の自伝的な作品。史実に脚色やフィクションを巧みに織り込んで描かれた篤実な名作である。藤子不二雄Ⓐが少年期に読んだ佐藤紅緑『一直線』、下村湖人『次郎物語』、ロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』といった“主人公が物語の進行とともに成長していく小説”の感動を、自身の描くマンガで再生しようとした成長物語の要素も持つ。

マンガ家マンガの金字塔である本作は、創作を志す者の意欲に火をつけ、創作とは違うジャンルにいる者をも「何かやりたい」と熱い気持ちにさせる。「自分もマンガを描きたい」「マンガを描かなくとも何かに打ち込みたい」と読者に思わせる特別な力を有しているのだ。主人公の満賀道雄と才野茂が机に向かってカリカリと音を立てながらマンガを執筆する後ろ姿に、本作のその特別な力が象徴的に宿っている。本作を「人生のバイブル」と表明する人も少なくない。

マンガに歴史があることを教えてくれる作品でもある。その影響でマンガ史に興味がわいたり、さらにはマンガ研究の道に目覚めた読者もいるだろう。いまやレジェンド・アパートとして名高いトキワ荘を世に知らしめた立役者の代表格が藤子Ⓐであり『まんが道』であったことも胸に刻んでおきたい。手塚治虫を“神”のごとき存在として描いたインパクトも大きい。手塚の異名「マンガの神様」のイメージを決定的なものにしたのは『まんが道』だったにちがいない。

続編的作品『愛…しりそめし頃に…』を含めて藤子Ⓐのライフワークとなった本作の根底を貫くのが“あすなろの精神”である。「明日は檜になろう」というその意志が、本作の至るところに血流のように行き渡っている。満賀と才野(≒二人の藤子不二雄)にとっての檜とは、むろん手塚治虫であった。

夢を持ち挑戦する人々との出会いが、漫画家を志す少年たちの心を奮い立たせる。この作品では、小学生の頃から強い夢を抱き続ける友人や、手塚治虫先生の熱烈なファンである同年代のライバルたちと切磋琢磨しながら夢を追う姿が描かれる。

本作はフィクションを交えた藤子不二雄先生の自伝的作品という位置づけだが、まるで明治維新のように、漫画が文化として本格的に産声を上げた「漫画維新」の時代が描かれている。戦後の若者たちが情熱を持ち、漫画市場を切り開いた歴史的事実を読み取ることができる点も魅力だ。

さらに、漫画家だけではなく、赤字を抱えながらも雑誌を刊行し続けた出版社や編集者の姿が丁寧に描かれており、業界に関わる人々全員が漫画業界を良くしたいという熱い想いを持っていたことが伝わってくる。

完徹が当たり前で、二徹三徹を重ねながら複数の作品のアイデアを同時進行で練り、描き上げる日々。主人公の満賀は、尋常ではないプレッシャーに押しつぶされそうになりながら締切に追われる夢を見てうなされる日々を送る。

それでも、トキワ荘の四畳半の部屋で漫画を描けることや、校了後に洋画を観てアイデアの糧にし、ラーメンやキャベツ炒めを食べる時間に幸せを感じるなど、厳しい生活の中で描かれる本質的な心の豊かさには心を打たれる。

このような常人では考えられないような努力を自責思考で捉えながら、魂を燃やし作品を生み続けた漫画家たちの情熱こそが、日本が世界に誇る漫画文化を築き上げた原動力であった。この事実を、多くの日本人に知ってほしいと強く感じる。

戦後の偉人たちの生き様が胸を打つ、感動的な作品である。

言わずと知れた藤子不二雄Ⓐの自伝的作品。

昭和30年代、トキワ荘・通称マンガアパートに集った、現在では巨匠と呼ばれる漫画家たちの若き日の、夢追いの物語が描かれる。

本作は彼らの青春譚であると同時に、日本漫画文化の歴史を記録した作品でもある。黎明期における漫画家たちの奮闘がリアルに描かれ、当時の風俗や時代背景も克明に記録されている。

主人公・満賀道雄≒藤子不二雄Ⓐの青春時代は、まさに日本漫画界の、戦後日本の青春期でもあった。

バウハウスやグループ・ゼロのように、創作者達が結集したコミュニティは歴史上に幾つかあった。これらの集団は、個々の才能が結集離散しつつ、互いに刺激し合うことで、新しい表現や文化を切り開いてきた。

トキワ荘はまさにこの特殊な集団の一つである。漫画界における「梁山泊」を舞台に語られるエピソードは、夢を追いかける若者たちにとっての理想の風景だろう。

創作にかける情熱と仲間たちとの日々を描いた本作は、現代においても創作者たちに、何かに挑戦しようとする人々に、勇気と希望を与えてくれるはずだ。

作品のもう一人(?)の主役ともいえる、今は無き木造モルタル二階建てのアパートは、跡地近くにミュージアムとして復元され、新たな聖地となっている。「あの時代」の風情を残しながら、次世代の若者たちにそのエネルギーを引き継いでいくのだろう。

早川氏の文中の「『まんが道』は藤子不二雄A(藤本弘)による作品で」は誤りで、正しくは「藤子不二雄A(安孫子素雄)」です。修正をお願いいたします。