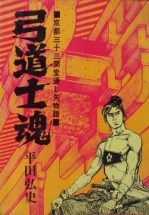

弓道士魂 〜京都三十三間堂通し矢物語〜 The Spirit of the Archer

このマンガのレビュー

ディズニー好きでサブカルに理解のあった三島由紀夫は、1970年2月週刊誌に『劇画における若者論』と題された短い記事を書いている。その中で三島はメジャーになっていくと同時に毒気を抜かれ「図式化」していく劇画に対して苦言を呈している。三島はブームのずっと前、「アメ横」でしか買えなかったころの貸本時代から劇画に親しみ、とりわけ「野生も活力も、力強い野卑も、残酷も」あふれていた「平田弘史の時代物劇画」がお気に入りだったという。

ここで三島が若者に託すのは、陳腐な「大正教養主義的なヒューマニズムやコスモポリタニズム」に陥るのではなく、「突拍子もない教養」、「貸本屋的な少数疎外者の荒々しい教養」を模索して欲しいというメッセージである。記事の日付に注目しよう。三島の自決は同年11月25日であり、数年前に映画となった「全共闘」の若者との対話は同年5月である。運命の日に向けて周到な準備を重ねた三島である。この記事も、全共闘の若者に対したときと同じく真剣なものであろう。それに「貸本屋的な少数疎外者の荒々しい教養」とはまさに平田弘史の描く世界のことではないのか!?

本作は、関ケ原の猛者たちがまだ存命の荒々しかった江戸時代の寛永年間、京都三十三間堂で実際に行われていた「通し矢」を巡る物語だ。主人公の星野勘左衛門を始め実在の人物がモデルとされ、年齢など若干の変更を加えただけで実話であると平田は書き添えている。「通し矢」とは、一昼夜、六十六間(120メートル)もの距離を、上の廂にも下の濡れ縁にも当てることなく、何本の矢を飛ばせるかを競うもので、各藩、特に互いをライバル視していた尾張藩と紀州藩が激しい記録争いをしていた。これは単なるスポーツではなく、藩の名誉を賭けた真剣勝負で、敗者の多くは切腹をもって汚名を注いだ。

そう、平田弘史と言えば切腹である。本作だけでなく、多くの作品で、己の意地を通すため、家名を守るため、讒言するため、権力の理不尽に抗議するため、壮絶な切腹がしばしば描かれる。近代的な価値観からすれば馬鹿げたことでも、我々の倫理観からすれば残酷で暴力的なだけに見えても、荒々しい平田の絵柄で描かれると尋常でない説得力があり、むしろ生ぬるく生きている自分の方が命を無駄にしているのではないかと自問せざるを得ない。「少数疎外者の荒々しい」切腹に、命がけの生の肯定を見るのだ。三島の自決がときに揶揄されることがあるように、命がけの真剣味は滑稽に見えることがある。他人の目を気にする我々の日常では命を賭けて意地や信念を貫き通すことなどほとんど不可能である。それでも、せめて三島と平田からのメッセージを真摯に受け止めたい。私は本当に生きているのかと。