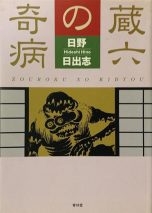

蔵六の奇病 Zouroku's Wired Disease

このマンガのレビュー

日野は1967年『COM』でデビューした。翌年には名作『どろ人形』で『ガロ』でも入選を果たす。その後、日野は様々な作品を雑誌に掲載したが反響は鈍く、マンガ家としてやっていくことを諦めかけた。本作『蔵六の奇病』が制作されたのはそんな頃だった。バイト暮らしで時間がない中、修正を重ね、少なくとも1年は費やしたという。

何度も推敲すると文章は次第に濃密かつコンパクトになる。描線からベタ、点描の背景やセリフ、物語構成、全てに熟慮を重ねた本作がまさにそうだった。ある種わかりやすいのに、ディテールに忍ぶ作者の執念が読者の無意識に作用するのか、なんとも言えぬ読後感を生む。

一読では、寒村の因習をグロテスクに描いたよくある民話のようだ。おびただしい動物の死体、七色の膿とその異臭、無垢な主人公への理不尽なイジメなど、生理的嫌悪感を引き起こすものがあの独特の絵柄で描かれる。日野はこれらで読者の感情を揺さぶっているだけのようにも見える。

だが、こうしたホラー的な装飾の向こうにモヤモヤした読後感の正体はある。例えば、もう一つの代表作『どろ人形』のガロ版と少年画報版を読み比べて欲しい。ガロ版ではまだホラー風の味付けはなされていないが、それでも本作と似た読後感をもたらす。そこではまず、子供たちが煙突の並ぶ工場の空き地に集まる様子が可愛らしいタッチで描かれるが、ラストで巨大などろ人形が風に唸り声を上げる。なんとも不気味だ。牧歌的なシーンに気を許していた読者はラストで意外なものを見せられ、違和感になんとも言えない気分になる。描かれているのは、無邪気な遊びのノスタルジックな原風景なのか、遊び場を奪われた子供の怨念と復讐の呪術なのか。

初期作品に明らかなこうした「叙情」に近い感覚は日野作品で見逃されがちな特徴で、本作にもそれはある。初めてホラーを描いた日野は、何か新しいスタイルの抒情性を生み出すことに成功したのだ。過剰で剥き出しの残酷な叙情性。感情の振り幅はより大きく、読者はその間で宙吊りにされる。言葉は出ないが、胸に刺さる。

本作はハッピーエンドなのか、そうでないのか。そこに至るまで何が描かれ、何が描かれていないのか。「蔵六」はなぜ夢の中でだけしか言葉を発しないのか。「七色」とは美しいのか、グロテスクなのか。「ねむり沼」は天国か、地獄か。実はすべてを日野は描いている。

昭和ホラーマンガブームの重鎮である日野が一年がかりで描きあげた、汚穢に満ちた39ページ。

奇病を患った青年・蔵六はその無能さも相まって村人から忌み嫌われ、不清潔な森の小屋に一人追いやられる。謎の出来物からは七色のウミが吹き出しはじめ、ウジがわき、小屋いっぱいに立ち込めていた異臭は遠くの村まで届くようになりーーと、蔵六のグロテスクさはページをめくるごとにエスカレートしていく。

人はこんなにむごいことを思いつけるのだろうか。一重にホラーといっても、例えば楳図かずおが描く恐怖は少年少女が乗り越えるためのハードルだったのに対し、本作は読み手に生理的嫌悪感を抱かせる方向へあまりにも振り切っている。加えて、陰やシミを点描でおどろおどろしく表現する日野の不気味な絵柄だ。蔵六に同情したくてもウゲッと顔をしかめてしまう。自分の中に絶対的な悪性があることを時代を超えて気づかせてくれる、普遍的な無秩序がこの作品にはある。

マイノリティへの不平等が改善されているとはいい難い今の日本社会だからこそ、絵を愛する優しい心を持っていた蔵六が村人たちから徹底的に追いやられていく様に恐怖を感じるところもある。集団が狂信的に異分子を排除しようとするのも、今のトランプ新政権と支持者の様相を思い出す。疎外感、孤独感に打ちひしがれている人はみな時代を問わず、蔵六の身に起こるただただ過酷な状況、汚穢に満ちた画面に引き込まれた末に、最後の蔵六の変身に大きなカタルシスを得られるのではないだろうか。

かつて漫画雑誌にはフルカラー印刷に比べ安価な赤と黒の2色のみを使った「2色カラー」ページがあった。1970年に「少年画報」に発表された、日野日出志の短編作品「蔵六の奇病」も冒頭8ページがその2色カラーで掲載された。全39ページの作品なので残り31ページはモノクロなのだが、どんな多色刷りのカラー作品よりも鮮烈な「色」がこの作品からは溢れている。

著者の日野日出志はギャグ漫画家を志し1967年に虫プロ商事「COM」でデビューするも作品の方向性に行き詰まる。そんな中でレイ・ブラッドベリ「刺青の男」に衝撃をうけ、叙情的な怪奇漫画を描こうと思い立ち、一年がかりで完成させたのがこの「蔵六の奇病」だった。

日野は主人公蔵六を自身の分身であるという気持ちで執筆したとの事だが、その言葉通り創作者の苦悩が表現された鬼気迫る内容となっている。

蔵六は死期のせまった動物が集まる「ねむり沼」の近くの村の農家の次男で、仕事も満足に出来ず絵を描いたり空想に耽る事が好きなため、兄から辛く当たられていた。

蔵六の夢はあらゆる色を使って絵を描く事だが、その色の入手法もわからず、村の子供たちにも馬鹿にされる始末。

その後、七色の腫瘍が次第に体中に広がる奇病に罹ってしまった蔵六を、病気が移るのをおそれた家族は「ねむり沼」のある森の空家に隔離してしまう。

そして蔵六は激痛に耐え、刀で自らの腫瘍を切って七色の膿みを出し、その膿汁を使って念願の「あらゆる色を使った絵」を描く事に没頭するのである。

ストーリーが進むにつれて変化する蔵六の造形は「恐怖漫画」ゆえ過剰なほどグロテスクに描写されているが、それをとりまく村人の蔵六に対する行為も(蔵六が怪物のような風貌に変化していたという理由はあるが)また同様にグロテスクといえる。

ラストは悲しくも一種のカタルシスを感じるものとなっているので是非とも読んで欲しい。

死期のせまった動物があつまる不思議な沼、だれひとり近づく者はない「ねむり沼」。この場所は生きている人間にとって異界。

その沼近くの村に住む百姓の次男坊、蔵六は仕事もせずに(出来ずに)絵ばかり描いていた。頭が弱いと言われている蔵六は、いつか好きな色とりどりの虫や小鳥や動物や赤い花や金色のミツバチなどをほんものそっくりの色で描いてみたいと願っていたが、その色がどうしたら手にはいるかは考えられなかった。

そんな蔵六の顔に七色のでき物がふきだし悪化していくと、村で「のけもの」にされたくない家族はあの沼のある森へと彼を追いやる。兄以外の父母はそんな事をしたくなかったが、農村での村八分は「死」に直結する。元々、村中からいじめられていた蔵六は、ねむり沼のほとりのあばら屋へ。優しい母だけが毎日、薬と食べ物を持って行く。

周りの人間と違う感性や姿を持つ者が、集団で差別を受ける。悪口を言われ、からかわれ、石を投げつけられる。今、こうして暮らしている世界に、そう、もしかしたら明日には自分も受けるかも知れない虐め。醜い醜い感情の連鎖と渦。

吹き出物から膿が吹き出しウジがわき、悪臭が森から村へと漂い始めると母は食料を持って行く事を禁じられる。それでも蔵六は孤独の中、生き抜いていた。涙を流し痛みに耐えながら虫を食い、森の生き物を食いながら。いつしか目玉が腐り落ち、膿で耳の穴が塞がり、無限の暗闇と静けさが彼を襲う。そんな彼を村人達は、葬る協議をし総意として森へと向かう。

その後は実際に作品を手に取って、読んで欲しい。残された七色の絵と共に、あれは何なのかを。

小さい頃から「頭が弱い」として村じゅうから馬鹿にされる百姓・蔵六が全身から膿が噴き出る病にかかり、人里離れたあばら家に住まわされる物語。おそらく時代は中世だろうが、当時の村落共同体は農作業に従事できない、また共同作業に若者や子どもといった労働力を提供できないものが露骨に排斥される場であった。蔵六に浴びせられる「働かないで絵ばかり描いていたばちだ」という声は、ハンセン病が「天刑病」と言われ差別されていたことも想起させる。蔵六の時代をとっくに過ぎても、精神障害者やハンセン病患者はつい最近まで法によって社会から排斥されていた。患者を自宅に監禁させ家族に監視させる精神病者監護法は1950年まで、ハンセン病患者への差別的措置を盛り込んだらい予防法は1996年まで生きていた。

「頭が弱い」蔵六は村落共同体から排斥される存在である一方で、絵を描くこころ、色彩を欲するこころを通じて、此岸と彼岸が、人と自然が、「価値がある」人間と「そうでない」とされる人間が、分化してしまう前の世界と交信する回路を持ち得た存在であったようにも感じられる。蔵六とは四本の足と頭・尾の六つを甲羅に収めることから亀の異名とされる。現世にあって彼岸に足を半歩踏み入れた(あるいは追いやられた)ものたちが魂の世界に収め持った自分だけの美しさを、機能や立場や役割に分化され馴致されきった村人たちは、そしてその果てにいる私たちは、見ることができない。膿とウジと体液に塗れながら色彩の世界に生きる男の姿が怪奇と叙情の奇才・日野日出志の手によって質感までもがあまりにも気色悪く、そして美しく描かれる一方で、終盤で蔵六を殺しにくる村人たちのかぶった鬼の面を無機的かつクリーンに描く画力も凄まじい。人であることをやめたのは、果たしてどちらなのか。そのクリーンさの果ての社会に、私たちは生きている。