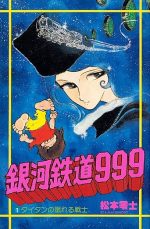

銀河鉄道999 Galaxy Express 999

このマンガのレビュー

『銀河鉄道999』の中で描かれる「男の生きざま」は、読む者の心を打たずにはいられません。本作の魅力は、鉄郎や他の登場人物たちが示す人生観や価値観にあります。彼らは生きる意味や人間の本質を問い続け、理想や現実の狭間で葛藤しながら、それぞれの答えを見つけていきます。特に、鉄郎の成長する姿やメーテルとの絆を通じて、何が大切なのかを追求する様子には、「男の生きざま」としての感動が凝縮されています。どんな困難にも立ち向かう姿や、大切なものを守るために犠牲を払う決断は、普遍的なテーマであり、私の心に響きました。

さらに印象的なのは、鉄郎がはじめてラーメンを食べる場面です。ラーメンを「人類の口の永遠の友」として表現したこの2ページは、松本零士のラーメンへの強烈な愛を感じさせます。宇宙を舞台にした物語の中で、ラーメンのような日常的な食べ物が人間の温かさや普遍性を象徴するものとして描かれるのは、作品全体のテーマである「人間らしさ」の追求を見事に反映しています。このラーメンの2ページは、単なる食べ物ではなく、人々をつなぎ、文化や歴史を共有する媒体としての食事の意義を深く考えさせられる名場面です。

『銀河鉄道999』の中で示される「男の生きざま」や、深い愛情を表したラーメンの表現は、物語に深みと親近感を与えています。これらの要素が一体となり、銀河鉄道999はただの冒険譚を超えた、人生そのものを描く作品として、今なお私に感動を与え続けているのです。

“さぁ行くんだ その顔をあげて”

“999”との正面切っての邂逅はゴダイゴの唄う楽曲、そして映画作品第1作目、その後原作マンガという順番でした。

少年時代、学校から帰った夕刻にテレビへ映っていたのは途切れ途切れに観る断片的なアニメ再放送。

当時の僕は鉄郎の目的、メーテルの存在、999号の役割を何も解らずに観ていただけでしたが、ハタチを前に劇場版とエンドロールを初めて観てその歌詞の意味を知って、痛いほどに泣かされました。

それまでは単にアップテンポなアニメソングくらいに思っていた楽曲の全てが、生身のまま地球へ帰ってきた鉄郎と我々視聴者へのエールであり説法であるんじゃないかと思っています。

昨今、映画館でのエンドロール中に退場する観客の是非が問われることもありますが、銀河鉄道999の劇場版に於いては正しく、エンドロールも作品の一部です。

さて、なかなか話が動画作品寄りになってしまいましたが、原作では基本的には1話1惑星という具合で「機械の身体になって永遠の命がほしい」という願望で故郷を出立した鉄郎がさまざまなキャラクターとの出会いによって「限りある命の大切さ」、に気がつきながら生命の制限、人生の儚さや後悔を目の当たりにしていきます。

果たして鉄郎はいかなる決断をして、広大に広がるこの銀河系でどんな人生を歩むのか、この物語の終着駅をまだ知らない僕にとってはこの作品は現在進行形です。

そして999号は今日もどこかで星の海を駆っているんじゃないでしょうか。

銀河鉄道999は、永遠の命を手に入れるために機械の体を求めて旅立つ少年・鉄朗を主人公とした物語だが、鉄朗は徐々に限りある生身の体だからこそ得られる感覚や感情の尊さに気づいていく。少年の成長を描きながら、私たちにも有限な世界で生きる意味を問い直すきっかけを与えてくれる作品だ。

私がこの作品に初めて触れたのは10歳の頃だった。鉄朗が食堂車で食べるビフテキの描写に魅了され、外食ではステーキを頻繁に頼むようになったのを覚えている。未知の惑星を巡る銀河鉄道という設定や、宇宙を動く食堂車の存在は、子ども心を大いにくすぐるもので、自分も知らない世界を見たい。という気持ちにさせられたのを覚えている。

物語の中で鉄朗は、銀河鉄道999に乗り込み、アンドロメダを目指して数々の惑星に停車する。それぞれの惑星では独自の文化やルールが描かれ、時には惑星そのものが意思を持って鉄朗と語り合うこともある。多くの惑星ではルールの中での不自由さが描かれ、そこから抜け出すことを夢見る人々が鉄朗たちと出会う。こうした「自由を望む人々」と「自由を持つ鉄朗たち」の対比が、物語の奥深さを引き立てていく。

鉄朗が持つ銀河鉄道の定期パスは、この物語における最も重要なアイテムだ。どの惑星でも普遍的な価値を持つこのパスは、鉄朗の成長と旅を象徴する存在とも言える。鉄朗はしばしばこのパスを紛失するが不思議といつも彼の元に戻ってくる。定期のもつ宇宙における共通の価値は、地球と違う惑星に生きる人も宇宙人ではなく同じ人であると感じさせてくれる。

また、鉄朗の好奇心はこの物語のもう一つの魅力だ。時には命の危険を顧みないその行動がトラブルを招くが、好奇心を持ち続けることこそが成長の鍵であり、旅を旅たらしめる要素だと気づかせてくれる。この旅路が単なる移動ではなく成長の物語であることを、鉄朗のとめど無い好奇心が教えてくれるのだ。

車掌の正体などいろんな謎が残る作品でもあるが、未知の宇宙にこんな世界があったらいいなと思わせてくれる壮大な世界観が読む人を魅了する。

哺乳類である人間だけが持つ創造性に、大きな刺激を与えてくれる不朽の名作をあらゆる世代の方に是非読んでもらいたいと思う。

松本零士先生が描くスペースファンタジー大作と呼ばれがちだろうが、ファンタジーとはいえ、各話のテーマはいかにも人間らしさや生き方などといった概念を改めて違った観点から見直すためのメタファーとして、マンガならではの表現を最大限に応用されている傑作。

汽車が星空をかけるというイメージが沸く宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』からインスパイアされた松本先生は素晴らしいビジュアルに、重みのある青春物語を展開していく。

それは、青年星野鉄郎と謎の美女メーテルが二人で超特急列車999号に乗り、殺された鉄郎の母親の敵を討つという復讐のための単なるアクションアドベンチャー作ではなく、本作は各停車駅(惑星)に降りて、鉄郎が自ら現地の状況を見て、現地の人の話を聞いて、様々な体験をしてこそ、教訓を学び、また一つ成長していくという、読者を見下さない肌で感じる直球型の伝え方を起用している。

また、松本先生の宇宙ロマン溢れる世界観への入り口として、本作は最適であろう。